中国の古い慣しに「女児酒(nyuiarucyu)」という、女子が生まれたら

甕の紹興酒を求め、結婚する時に持たせるというものがあるそうです。

ワインではよく、誕生ももちろん記念すべき年のボトルを取っておく、

そんな未来への酒の楽しみ方があります。

では、日本酒は?

年を重ねて味わいを深める酒、そんな楽しみ方が徐々に増えてきています。

そうなると、ヴィンテージで楽しむ酒にもなります。

熟成と人生を重ねて後年に振り返り乾杯する心豊かなシーンへ、

記年美酒シリーズは年を揃えてご提案します。

香りで楽しもう!

古酒の魅力の一つ、香り。

リラックスさせてくれる、柔らかく包み込まれるような特徴。

新酒の吟醸酒の香りは、フルーティーで豊かな香りですが、

アルコール感の刺激的な印象があります。

対して古酒の香りは、ふくよかに漂う優しい香り。

余韻も長く、飲み終えたグラスでも楽しめるものです。

ストレスフルな現代、香りに注目して楽しんで見るのもおすすめです。

ブレンド・アッサンブラージュ

かつて日本がまだ豊かな時代でなかった頃、安く酒を造る手段としてブレンドされることがありました。

そんなイメージから今、時代は個性と個性を重ねより厚みやバランスの良い酒へ導く手段へ。

このプロの技術は味噌などと同様の深みある味わいを引き出すものです。

ワインやウィスキーの世界では製品の価値を高めるその技術こそ、ブランド価値となっています。

日本酒熟成酒の世界でも「美味しいものを提供する」というシンプルな目標のため、用いられることが増えました。

ソムリエ界の第一人者・田崎真也さん、世界的なウィスキーブレンダー・輿水精一さんなど、

世界に通じる日本酒へ、ブレンドという技術を用いることをご意見されています。

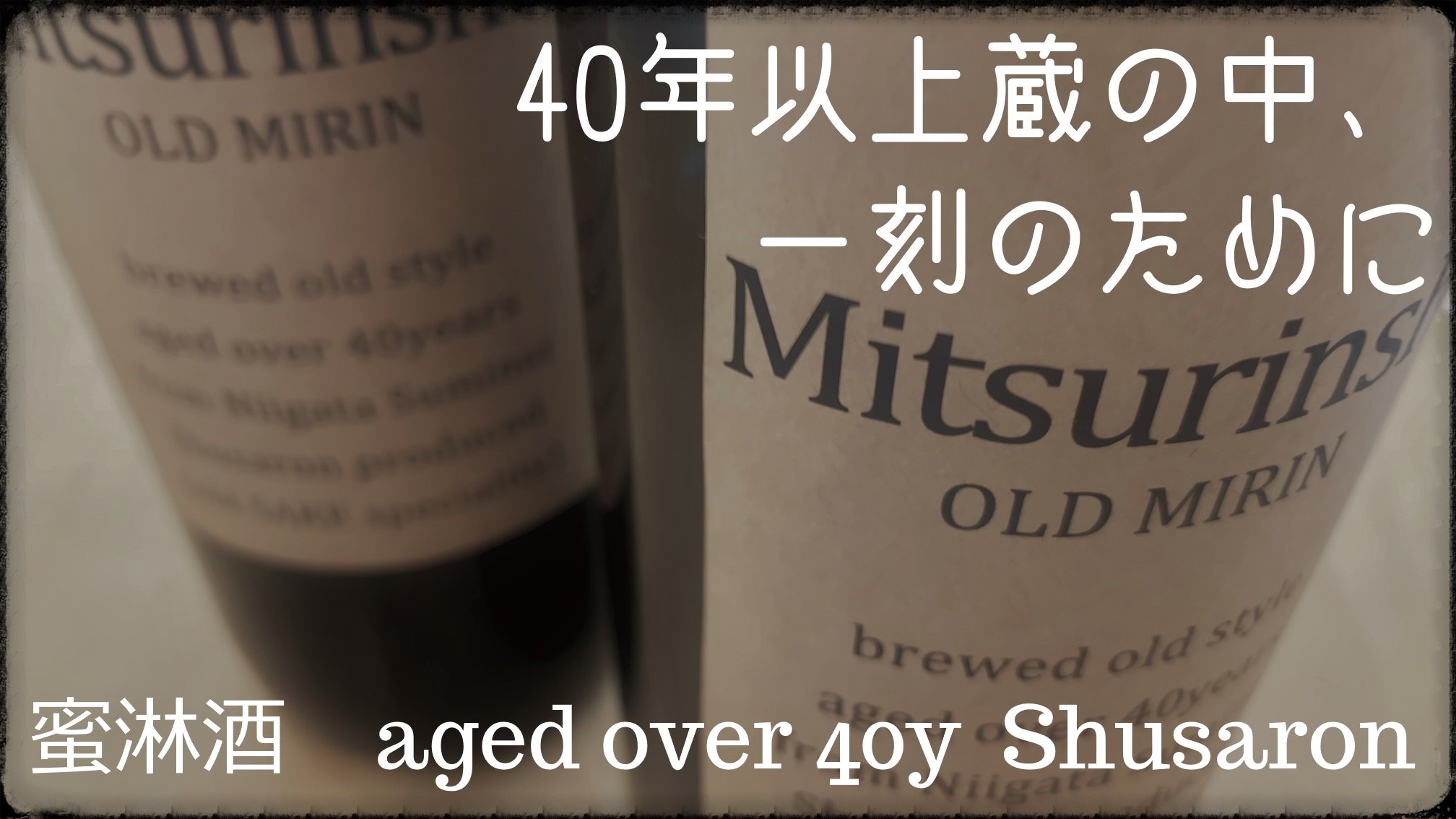

ジャパニーズリキュール・味醂

今でこそ調味料の一つと位置付けられる味醂。

かつて砂糖の精製技術が開発されるまでは、甘みを楽しむためのリキュールとしてのお酒でした。

長期に熟成された味醂は、香り味わいとも大変魅惑的。

シェリーのペドロヒメネス、長熟のバルサミコのような、素晴らしい旨味と余韻。

ここにコーヒーミルクを加えて、甘みあるカクテルに。

もちろん料理やデザートに、深みと香り溢れるアクセントにも。

チーズやアイス、フォアグラやトリュフの料理との相性は抜群。

旨味を生かした無限の可能性ある、興味深いお酒です。

味醂の色調には歴史的な変遷が見られ、古くは褐色をしていたもの。

しかし製法の近代変化により色が淡い褐色になったため、色の薄い味醂を、白みりんと呼ぶ場合もあります。

また、飲用に焼酎を加えた味醂は、

「本直し」または「直し」、関西では

「柳蔭」(やなぎかげ)と呼ばれていたりしました。

江戸時代、栄養補給などに重用されてきた甘いお酒は、まさに「米の酒のリキュール」「和のカクテル」、粋ですね。

古典落語に登場したり江戸時代から高級酒として親しまれ、甘味や栄養価から重宝されたお酒は、

深く芳醇な味わいと美しいテリ・色をゆったり愛でてじっくり落ち着き、、、忙しい時期の癒しタイムにおすすめ。

味醂1、焼酎2の割合で注ぎ軽く混ぜるだけ。

一切の調味や添加物を加えていない「本味醂」を使うことがポイント。

焼酎はぜひ、お米の香りが際立つなめらかな「本格米焼酎」を。

HOMEへ戻る